第一波在香港研究海藻的浪潮可追溯至19世纪,正值考察和远洋探索活动在全球变得频繁的时候。西方航海家、学者和舰队横越各大海洋到达世界各地,包括香港、日本等地。有些航行者收集及记载了香港和邻近地区的海藻样本,成为香港最早期的一些海藻品种记录。某些海藻新品种更是使用了在香港收集的模式标本进行品种描述。遍达全球的海藻考察、采集和描述在20世纪继续进行。在1930年代至1940 年代,一些著名的海藻学家,例如我国的曾呈奎教授和美国的威廉 · 阿尔伯特 · 谢素尔教授对香港的海藻进行实地考察、样本采集和对比分析。自1940年代起,香港已知的海藻品种数目便不断增加。本地学者也撰写了很多有用的文献和检索表,造就更多的海藻研究,发掘更多新品种。在近几十年内,透过各研究人员的贡献,香港海藻品种的资料得以整合,并在1980年代出版了第一本海藻图鉴,及在2000年代初编整了一份香港海藻品种的名录。

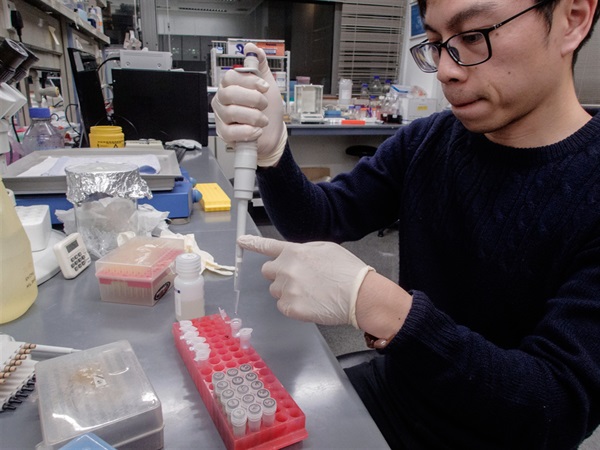

渔农自然护理署于2018年至2019年拨款进行香港海藻多样性和分布研究,由香港教育大学、香港中文大学的科学家和海外专家组成的研究团队回顾所有有关香港海藻的文献,以及在香港海藻热点进行潜水调查。调查于四个季度、二十个海藻热点进行,对442条样线中4,708个样方的数据进行记录及分析。此研究共录得264个香港水域海藻品种。深入的潜水调查进一步证实有86种海藻生长于本地潮下带海洋环境中,包括24种褐藻、40种红藻和22种绿藻。

半叶马尾藻中国变种和两种表复形珊瑚藻的出现能区分不同水深和季节。研究中亦发现不少红藻(主要是表复形珊瑚藻)在夏季仍然生长。本研究发现了5个潮下带海藻多样性热点,包括龙虾湾、东平洲海岸公园、赤柱、沙塘口山和牛尾洲,并于东平洲海岸公园发现大量马尾藻及于鹤咀海岸保护区发现大片季节性出现的石蒪,表示海岸保护区对其他海洋生物及整体生物多样性大有裨益,具较高生态价值。

随后渔农自然护理署发行了一本图鉴,载有30个在本研究中发现,生长于本港海岸环境的海藻品种。这些品种包括常被潜水员遇到的品种、香港新记录品种、或是区内具重要性的品种。每个品种均附上在香港水域拍摄的水底照片,配以简短的文字描述其外貌特征,帮助读者辨认出这些海藻品种,并掌握其重要资料,以及了解其鲜为人知的故事。

| 项目总监 | 蒋志超博士 |

|---|---|

| 所属机构 | 香港教育大学 |

| 合作研究者 | 伍泽赓教授、姚伟康先生 |

| 时期 | 2018–2019 |

| 资助来源 | 渔农自然护理署 |

资料来源: 蒋志超博士